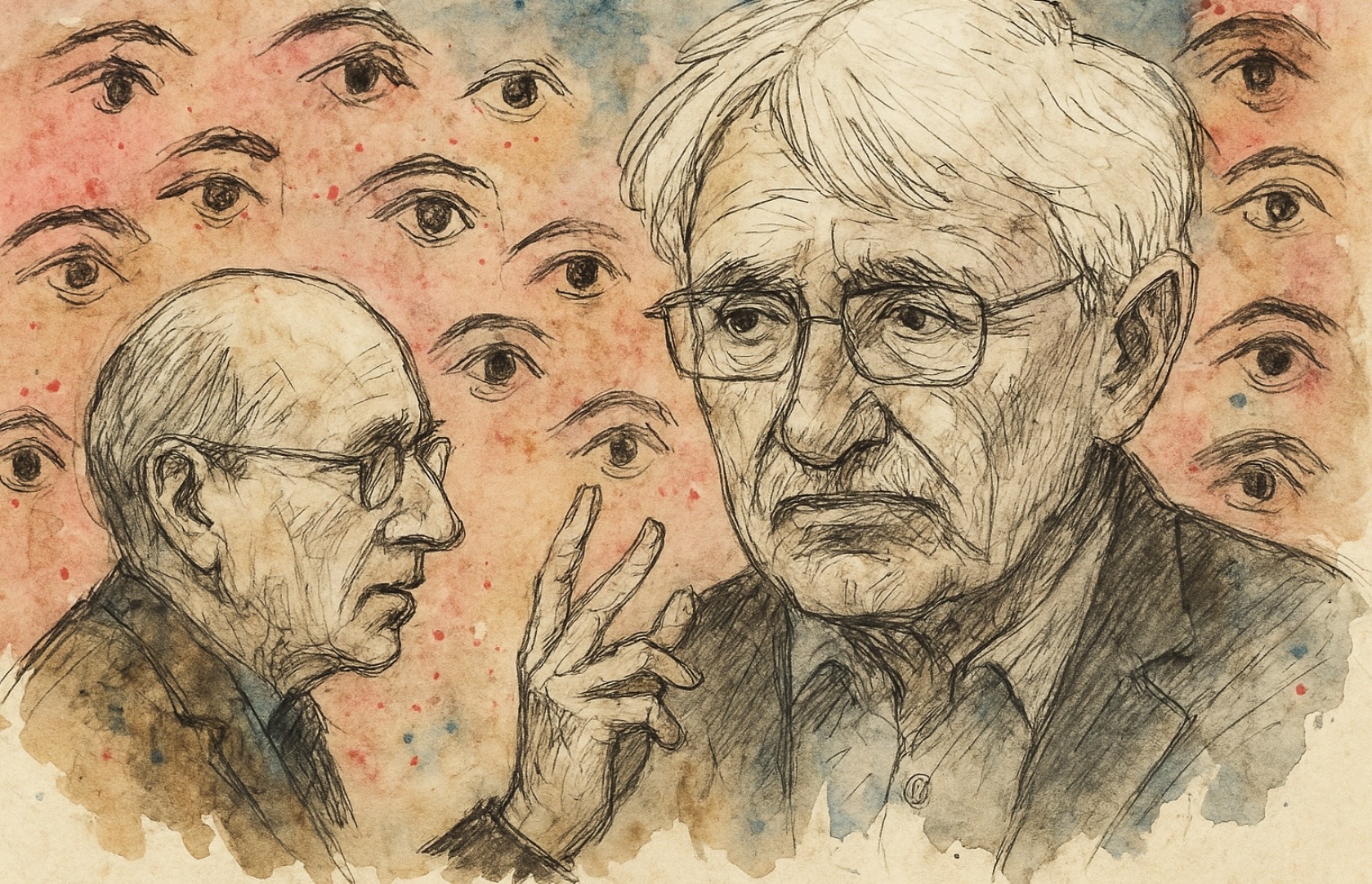

Так называемый «парадокс лжеца» — утверждения типа «всё, что я говорю, ложно» — бесконечно обсуждался философами от античных Греции и Индии до XX века. Парадокс заключается в том, что если это утверждение истинно, то оно ложно (всё, что я говорю, не ложно), и наоборот. Вместо того чтобы запутаться в бесконечной сети аргументов и контраргументов, я обращусь к Жаку Лакану (1901–1981), который предлагает уникальное решение, проводя различие между содержанием высказывания и субъективной позицией, подразумеваемой этим высказыванием: между содержанием того, что вы говорите, и позицией, подразумеваемой тем, что вы говорите. Как только мы вводим это различие, мы сразу же видим, что утверждение типа «всё, что я говорю, ложно» само по себе может быть истинным или ложным. «Я всегда лгу» может как правильно, так и неправильно представить субъективный опыт всего моего существования как неаутентичный, фальшивый. Однако верно и обратное: утверждение «Я знаю, что я кусок дерьма» может быть истинным по своему содержанию, но ложным на уровне субъективной позиции, которую оно претендует выразить, поскольку даже произнося его, я должен каким-то образом продемонстрировать, что я не полностью «кусок дерьма» — что я, по крайней мере, честен в отношении себя… Но наш ответ на это должен быть перефразированием известной реплики Граучо Маркса: «Ты ведёшь себя как кусок дерьма и признаёшь, что ты кусок дерьма, но это нас не обманет — ты и есть кусок дерьма!»

Граучо Маркс — американский комик середины XX века. Родился в Нью-Йорке в еврейской семье. В детстве вместе с братьями стал участвовать в водевилях, разработав сценический образ, с которым не расставался долгие годы: чёрные нарисованные брови и усы, очки и сигара. Он всегда изображал язвительного дельца и авантюриста, постоянно доставляющего проблемы добропорядочному обществу.

Зачем терять время на эти бесконечно обсуждаемые парадоксы? Потому что в нашу эпоху «постправды» и правого популизма практика опираться на этот парадокс достигла крайности. Поэтому сегодняшний политический дискурс невозможно понять без понимания чёткого различия между провозглашаемым и провозглашающим.

Предлагаю обратиться к пояснению in medias res («в разгар событий»), то есть на примерах сегодняшнего дня. После переизбрания Трампа в 2024 году Александрия Окасио-Кортес (которая сохранила своё место в Конгрессе) публично обратилась к тем своим избирателям, которые также голосовали за Трампа, с просьбой объяснить, почему они сделали такой странный и непоследовательный выбор. Ей ответили, что основная причина в том, что по сравнению с манипулятивными расчётами Камалы Харрис и других демократов она и Трамп выглядят более искренними. Именно поэтому, когда Трампа ловят на нестыковках или откровенной лжи, такие разоблачения только помогают ему: его сторонники воспринимают даже его ложь как доказательство того, что он ведёт себя как нормальный человек, который не просто полагается на своих экспертов-советников, но и прямо говорит своё мнение. В наших терминах, сами несоответствия и ложь в озвученном содержании заявлений Трампа функционируют как знак того, что на уровне позиции озвучивания Трамп говорит как подлинный и искренний человек. Это доказывает, что подразумеваемая позиция высказывания также может быть фальшивой.

Стратегическая ложь

Субъективная правда противопоставляется фактической правде примерно так же, как противопоставление истерии и невроза навязчивых состояний: первая — это правда под видом лжи, а вторая — ложь под видом правды. Истерик говорит правду под видом лжи в том смысле, что сказанное не является буквальной правдой, но ложь выражает в ложной форме подлинную жалобу; в то время как то, что утверждает невротик навязчивых состояний, является буквальной правдой, но это правда, которая служит ложью.

Сегодня и правые популисты, и леволиберальные сторонники политкорректности практикуют эти две взаимодополняющие формы лжи. Во-первых, обе группы прибегают к фактической лжи, когда эта ложь служит тому, что они воспринимают как высшую истину своего дела. Например, некоторые религиозные фундаменталисты выступают за «ложь во имя Иисуса»: скажем, чтобы предотвратить ужасное преступление аборта, разрешается распространять ложные научные «истины» о плоде и медицинских опасностях аборта; или, чтобы поддержать грудное вскармливание, разрешается представить как научный факт, что воздержание от кормления грудью вызывает рак груди. Антииммигрантские популисты беззастенчиво распространяют непроверенные истории об изнасилованиях и других преступлениях, совершаемых беженцами, чтобы придать достоверность своим утверждениям о том, что беженцы представляют угрозу «нашему образу жизни». Слишком часто либералы, придерживающиеся политкорректности, поступают аналогичным образом с противоположной целью: они обходят молчанием реальные различия между образом жизни беженцев и европейцев, поскольку упоминание о них может быть расценено как поощрение евроцентризма. Вспомните случай с Ротерхэмом в Великобритании, где десять лет назад полиция обнаружила, что банда пакистанских молодых людей систематически обхаживала и насиловала более тысячи бедных белых девушек: эти данные сначала игнорировались или преуменьшались, чтобы не вызвать исламофобию.

Противоположная стратегия также широко практикуется на обоих полюсах. Антииммигрантские популисты не только распространяют фактическую ложь, но и хитро используют кусочки фактической правды, чтобы придать ауру правдивости своей расистской лжи; а их либеральные визави практикуют эту стратегию в своей борьбе с расизмом и сексизмом: они в основном цитируют проверяемые факты, но часто придают им неверный оборот. Популистские правые вымещают на внешнем враге своё подлинное разочарование и чувство потери, в то время как политкорректные левые используют свои истинные преимущества (обнаружение сексизма и расизма в языке), чтобы вновь утвердить своё моральное превосходство (и тем самым предотвратить подлинные социально-экономические изменения). Высшая ирония заключается в том, что популистские правые практикуют историцистский релятивизм гораздо более жёстко, чем левые, хотя и осуждают его в своей теории (если их самооправдание заслуживает этого слова). Однако правильная позиция заключается не только в том, чтобы придерживаться фактической правды: в некотором смысле существуют «альтернативные факты» — хотя, конечно, не в том смысле, что Холокост был или не был. (Кстати, все известные мне ревизионисты Холокоста, начиная с Дэвида Ирвинга, утверждают, что проверяют данные строго эмпирическим путём — никто из них не вспоминает о постмодернистском релятивизме!)

Данные представляют собой обширную и непроницаемую область, и мы всегда подходим к ним с точки зрения того, что в герменевтике называется определённым «горизонтом понимания», отдавая предпочтение одним данным и опуская другие. Все наши истории — это именно истории, то есть комбинации отобранных данных в последовательные повествования, а не фотографическое воспроизведение реальности. Например, историк-антисемит мог бы легко написать обзор роли евреев в социальной жизни Германии 1920-х годов, указав, что в целых профессиях (юристы, журналисты, художники) численно преобладали евреи — всё это более или менее верно, но явно служит лжи. Самая эффективная ложь — это ложь с правдой, и особенно ложь, воспроизводящая только фактические данные.

Возьмём историю страны: можно излагать её с политической точки зрения, сосредоточившись на превратностях политической власти; можно сосредоточиться на экономическом развитии, на идеологической борьбе, на народных страданиях и протестах… Каждый из этих подходов может быть фактологически точным — но они не являются «истинными» в том же самом категорическом смысле. Нет ничего «релятивистского» в том, что человеческая история всегда излагается с определённой точки зрения, поддерживаемой определёнными идеологическими интересами. Трудность заключается в том, чтобы показать, что эти заинтересованные точки зрения не все одинаково верны — некоторые из них более «правдивы», чем другие. Например, если рассказывать историю нацистской Германии с точки зрения страданий угнетённых ею людей — то есть руководствуясь интересом к всеобщему освобождению человека, — это не просто вопрос другой субъективной точки зрения: такое изложение истории имманентно «более правдиво», поскольку более адекватно описывает динамику социальной тотальности, породившей нацизм. Все «субъективные интересы» не одинаковы не только потому, что одни этически предпочтительнее других, но и потому, что «субъективные интересы» не стоят вне тотальности социума, а сами являются его проявлениями, формируемыми активными (или пассивными) участниками социальных процессов. Именно поэтому не существует «нейтральных» или «объективных» репортажей о войне на Ближнем Востоке или о российской войне в Украине: правду о них можно сказать только с ангажированной позиции жертвы. Название раннего шедевра Юргена Хабермаса «Знание и человеческие интересы» (1968) сегодня, пожалуй, как никогда уместно.

Пассивная и активная ложь

Для дальнейшей проработки этого аспекта следует привлечь ещё одно понятие, играющее важнейшую роль в анализе современной идеологии: понятие «интерпассивности», введённое Робертом Пфаллером. Интерпассивность противоположна гегелевскому понятию List der Vernunft («хитрость Разума»), в котором я активен через другого: гегелевское понятие заключается в том, что я могу оставаться пассивным, удобно расположившись на заднем плане, в то время как другой делает это за меня. Вместо того чтобы бить молотком по металлу, за меня это делает машина; вместо того чтобы самому вращать мельницу, за меня это делает вода. Здесь я достигаю своей цели, вставляя между собой и объектом, над которым работаю, другой природный объект. Но то же самое может происходить и на межличностном уровне. Вместо того чтобы непосредственно нападать на своего врага, я могу спровоцировать драку между ним и другим человеком, чтобы потом с комфортом наблюдать, как они уничтожают друг друга.

В случае интерпассивности, напротив, я пассивен через другого: я уступаю другому пассивный аспект — наслаждение — своего опыта, в то время как сам остаюсь активно вовлечённым. Я могу продолжать работать по вечерам, в то время как видеомагнитофон пассивно наслаждается телевизором за меня; я могу заниматься финансовыми делами для состояния покойного, в то время как плакальщики скорбят.

Это подводит нас к понятию «ложной активности»: люди действуют не только для того, чтобы что-то изменить, они могут действовать и для того, чтобы не дать чему-то произойти, чтобы ничего не изменилось. Здесь кроется типичная стратегия обсессивного невротика: он проявляет бешеную активность, чтобы предотвратить реальные события. Скажем, в групповой ситуации, когда напряжение грозит взорваться, обсессивный невротик всё время говорит, чтобы предотвратить неловкий момент молчания, который заставил бы участников открыто столкнуться с лежащим в основе напряжением. Точно так же и в психоаналитическом лечении обсессивные невротики постоянно говорят, переполняя аналитика анекдотами, снами, озарениями. Эта непрекращающаяся активность поддерживается скрытым страхом, что если они хоть на мгновение прекратят говорить, то аналитик задаст им вопрос, который действительно важен. Другими словами, они говорят для того, чтобы держать аналитика в неподвижности. Даже в современной прогрессивной политике опасность представляет не пассивность, а псевдоактивность — стремление быть активным и участвовать, пусть даже непродуктивно. Люди постоянно вмешиваются, пытаясь «что-то сделать», эксперты участвуют в бесконечных бессмысленных дебатах; по-настоящему сложная вещь — отступить и отстраниться от этого. Власть имущие часто предпочитают даже критическое участие молчанию — вовлекают нас в диалог, лишь бы убедиться, что наша зловещая пассивность нарушена. Бесконечный акцент на необходимости действовать, делать что-то, часто выдаёт субъективную позицию ничегонеделания. Чем больше мы говорим о надвигающейся экологической катастрофе, тем меньше мы готовы делать. Против такого интерпассивного режима, в котором мы всё время активны, чтобы гарантировать, что ничего не изменится, первый по-настоящему критический шаг в противостоянии — это уход в пассивность и отказ от участия. Этот первый шаг расчищает почву для настоящей активности — для действия, которое эффективно изменит координаты созвездия.

С процессом извинения всё становится ещё сложнее. Если я обидел кого-то грубым замечанием, то самое правильное для меня — принести ему искренние извинения, а самое правильное для него — сказать что-то вроде: «Спасибо, я ценю это, но я не обиделся, я знал, что вы не имели в виду ничего плохого, так что вы действительно не должны передо мной извиняться!» Конечно, дело в том, что, хотя в итоге извинения не нужны, необходимо пройти через весь процесс их принесения: «Вы не должны передо мной извиняться» можно сказать только после того, как я принесу извинения. Таким образом, хотя формально ничего не происходит — предложение извинения объявляется ненужным, — в конце процесса есть выигрыш: возможно, даже сохраняется дружба. Извинение достигает успеха именно благодаря тому, что его объявляют ненужным. Аналогичная стратегия работает и при извинениях, когда быстрое признание может послужить поводом для того, чтобы избежать настоящих извинений («Я же сказал, что мне жаль, так что заткнись и перестань меня раздражать!»).

Китайская коммунистическая партия (наряду со многими другими политическими акторами) представляет собой аналогичную модель манипулирования разрывом между провозглашаемым и провозглашающим. Она усвоила урок горбачёвского провала: полное публичное признание «основополагающих преступлений» режима приведёт лишь к краху всей системы. Поэтому эти преступления должны оставаться непризнанными. Правда, некоторые маоистские «эксцессы» и «ошибки» осуждаются (Великий скачок вперёд и последовавший за ним опустошительный голод, Культурная революция), а оценка роли Мао, данная Дэном, как 70 % положительных и 30 % отрицательных, закреплена в качестве официальной формулы. Но эта оценка намеренно функционирует как формальный вывод, который делает излишним любое дальнейшее развитие: даже если Мао был на 30 % плох, всё символическое воздействие этого признания нейтрализуется, чтобы его продолжали прославлять как отца-основателя нации, его тело в мавзолее и его изображение на каждой банкноте.

Мы имеем дело с явным случаем фетишистского дезавуирования: хотя мы прекрасно знаем, что Мао совершил множество ошибок и причинил огромные страдания, его фигура остаётся магически незапятнанной этими фактами. Таким образом, китайские коммунисты могут «получить свой пирог и съесть его», а радикальные изменения, вызванные экономической либерализацией, совместить с сохранением прежнего партийного правления.

Процедура здесь заключается в нейтрализации (или, скорее, в том, что Фрейд называл Isolierung — «изоляция»): вы признаёте ужасные вещи, но запрещаете все субъективные реакции на них (ужас перед происходящим). Миллионы погибших становятся нейтральным фактом. Когда сегодня израильские (и некоторые западные) СМИ сообщают об уничтожении Газы, разве они не практикуют подобную нейтрализацию? Террористы ХАМАСа пытают и убивают, а жертвы ЦАХАЛа просто ликвидируются или уничтожаются…

Слухи и ложь

Есть ещё слухи, которые странным образом функционируют в отношении истины: фактическая истинность слухов отстраняется или, скорее, рассматривается как несущественная («Я не знаю, правда ли это, но вот что я слышал…»), в то время как содержание слуха сохраняет свою полную символическую эффективность — мы наслаждаемся им, пересказывая его с увлечением (я опираюсь здесь на Слухи Младена Долара, 2024). Так что это не то же самое, что фетишистское дезавуирование, которое больше похоже на «Я прекрасно знаю, что это неправда, но тем не менее я в это верю», а скорее его инверсия — что-то вроде «Я не могу сказать, что верю, что это правда, что это действительно произошло; но, тем не менее, вот что я знаю».

В том, что касается осуществления власти, пространство слухов неоднозначно. Слухи могут как укреплять власть и её авторитет (от Ататюрка до Тито), так и играть зачастую решающую роль в беспорядках и потрясениях, включая антииммигрантские бунты (как уже упоминалось, Европа сейчас полна слухов об иммигрантах, насилующих наших женщин, и о том, как власти цензурируют новости об этих изнасилованиях). Есть и то, что можно назвать «хорошими слухами» — те, которые необходимы, чтобы вызвать революционный взрыв. Исторический пример — Великий страх (La Grande Peur), всеобщая паника, которая имела место между 17 июля и 3 августа 1789 года в начале Французской революции.

Не могу удержаться и добавлю к этому списку уникальный случай из истории кино — напряжение между коммунистической политической приверженностью и увлечением темой кровосмешения, характеризующей уникальное кинематографическое творчество Лукино Висконти. В его фильмах инцест обретает собственный политический вес; это декадентский jouissance, или удовольствие в боли находящихся в упадке дряхлеющих правящих классов. Два высших примера этого смертельного очарования — очевидная Смерть в Венеции (1971) и менее известный, но гораздо более удачный ранний чёрно-белый шедевр Vaghe stelle dell’Orsa (в английской версии Sandra, 1965), жемчужина камерного кино. Оба фильма объединяет не только запретная страсть, которая заканчивается смертью (страсть композитора к красивому мальчику в Венеции, кровосмесительная страсть брата и сестры в Vaghe stelle), но и, в обоих случаях, двойственность левых политических взглядов художника (вплоть до своей смерти Висконти был членом Итальянской коммунистической партии) и его увлечение декадентским «ренессансом наоборот» разлагающегося правящего класса. Это функционирует здесь как простое разделение между провозглашаемым и провозглашающим, как будто Висконти, в духе ханжеских пуританских революционеров, публично осуждает то, что лично его привлекает и увлекает, так что его публичное одобрение необходимости отмены правления старого правящего класса «трансфункционализируется» в инструмент обеспечения декадентского удовольствия в боли, в зрелище собственного разложения. Разве то же самое не происходит даже в антиутопиях вроде Рассказа служанки? Разве мы не очарованы втайне её подробными описаниями угнетения женщин, которое мы, конечно же, все осуждаем?

Слухи как нельзя лучше подходят к сегодняшней ситуации, которую многие характеризуют как «смерть правды» — характеристика, очевидно, неверная. Подразумевается, что раньше (скажем, до 1980-х годов), несмотря на все манипуляции и искажения, правда как-то преобладала, так что «смерть правды» — явление относительно недавнее. Однако беглый обзор говорит нам, что это не так: сколько нарушений прав человека и гуманитарных катастроф осталось незамеченными, начиная с войны во Вьетнаме и заканчивая вторжением в Ирак? Вспомните времена Рейгана, Никсона, Буша… Разница не в том, что прошлое было более «правдивым», а в том, что идеологическая гегемония была гораздо сильнее, так что вместо сегодняшней мешанины локальных «правд» в основном господствовала одна «правда» (или, скорее, одна большая ложь). На Западе это была либерально-демократическая правда (с левым или правым уклоном). Сегодня происходит то, что с популистской волной, которая расшатала политический истеблишмент, рушится и та Правда/Ложь, которая служила идеологическим фундаментом этого истеблишмента. И конечной причиной этого распада является не рост постмодернистского релятивизма, а несостоятельность правящего истеблишмента в том, что он больше не в состоянии поддерживать свою идеологическую гегемонию.

Таким образом, мы приходим к тому, о чём в действительности сожалеют те, кто сетует на «смерть истины»: о распаде одной большой истории, более или менее принятой большинством, которая обеспечивала идеологическую стабильность общества. Секрет тех, кто проклинает «исторический релятивизм», в том, что они упускают безопасную ситуацию, в которой одна большая Истина (даже если это была большая Ложь) обеспечивала базовое «когнитивное картирование» для всех. Короче говоря, именно те, кто сожалеет о «смерти истины», являются истинными и наиболее радикальными проводниками этой смерти: их неявным девизом является приписываемый Гёте besser Unrecht als Unordnung («лучше несправедливость, чем беспорядок»), что означает: лучше одна большая ложь, чем реальность смеси лжи и правды.

А потому, когда мы слышим заявления о том, что из-за продолжающегося «коллапса информационной экосистемы» наше общество разваливается на части, мы должны чётко понимать, что эти заявления означают: не только то, что фальшивые новости изобилуют, но и то, что Большая Ложь, которая до сих пор скрепляла наше социальное пространство, распадается на части. Таким образом, «смерть правды» открывает возможность для новой подлинной правды… или для ещё более страшной Большой лжи. Не это ли происходит сегодня с отступлением либеральной демократии, которую шаг за шагом заслоняют многочисленные фигуры нового фашизма — от неофеодального популизма до религиозного авторитаризма?

© Славой Жижек, 2025